略歴

大辻清司(おおつじ きよじ)

1923年東京生まれ。1940年代末にシュルレアリスムからの影響を色濃く窺わせる写真作品《いたましき物体》を発表し創作活動を開始。1950年代にはインターメディアの前衛芸術グループ「実験工房」に参加。さまざまな芸術ジャンルのアーティストと交流し、20世紀末まで約半世紀にわたり制作と思索の営みを続けた。同時代芸術の貴重かつ膨大なドキュメントを撮影したことでも知られる。長年携わった写真教育の場でも重要な業績を残し、高梨豊、潮田登久子、牛腸茂雄、畠山直哉をはじめ多くの優れた才能を見出し、世代を超えて感化を及ぼしあった。また、写真というメディアの特性と新しい表現への可能性を考察した優れたエッセイを数多く執筆。主著に『写真ノート』(美術出版社、1989)。代表作に《陳列窓》(1956)、《無言歌》(1956)、《東京むかし》(1967)、《日が暮れる》(1975)ほか。2001年に逝去。享年78。

大辻清司について

写真家大辻清司

1923(大正12)年、宮製鋼所(東都製鋼)の技師だった父・與次郎、母・キクの長男として、現在の東京都江東区大島に生れる。府立七中(現墨田川高校)を経て、東京写真専門学校(現東京工芸大学)を卒業。49年、前衛美術団体「美術文化協会」に参加(52年まで)。作家活動の初期には、シュルレアリスムに触発され、《いたましき物体》《足について》《絡まりのオブジェ》など、密室的状況で撮られた“被虐的なオブジェ”の写真を発表していく。

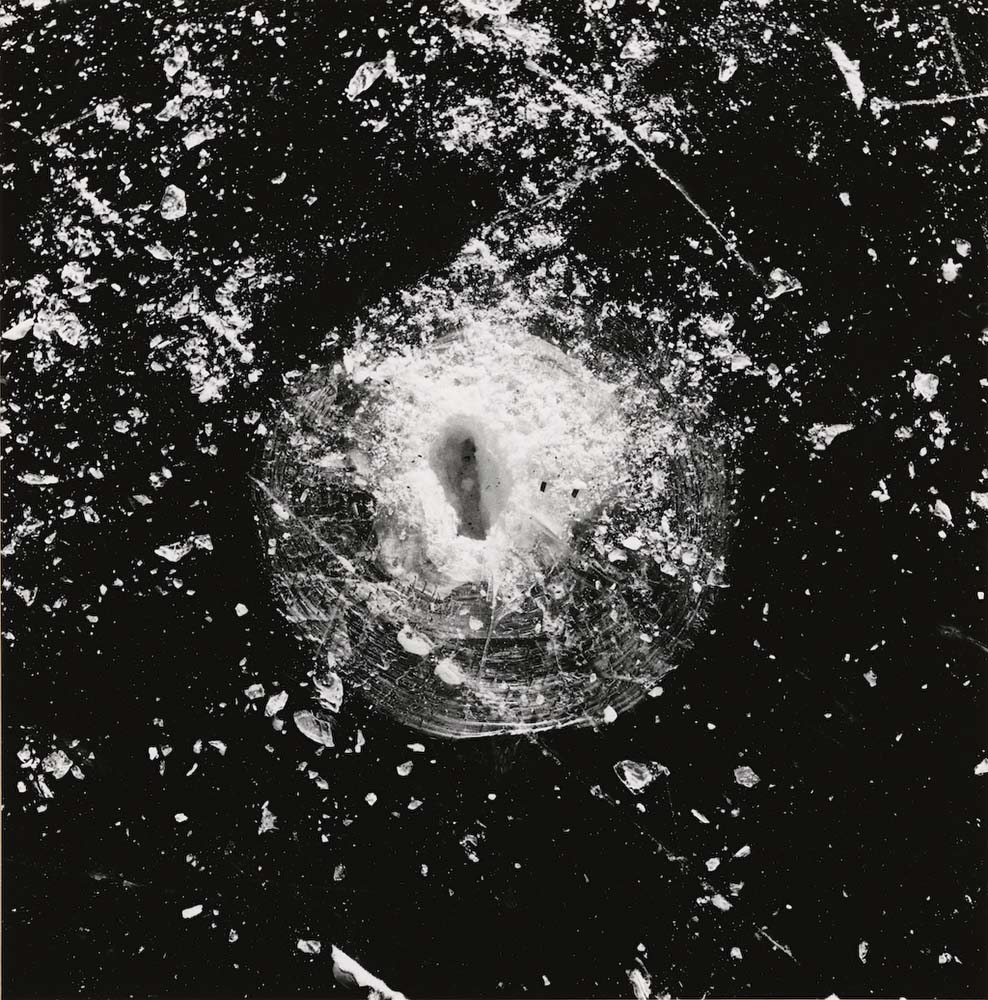

1953年、グラフ週刊誌『アサヒグラフ』で造形作家(北代省三、斎藤義重、山口勝弘、勅使河原蒼風、長谷川三郎ほか)との共同制作による《APN》のタイトル・カット(オブジェ写真)を連載。同年、インターメディアを志向する芸術家グループ「実験工房」に参加、舞台芸術や音楽の領域にも活発にレンズを向けるようになる。56年から59年まで『芸術新潮』誌嘱託カメラマンをつとめ、同時代に活躍する様々なジャンルの作家たちの創造の現場に立ち合い、多くのすぐれたドキュメントを残した。シャープな描写で事物を凝視する作品《氷紋》《陳列窓》《航空機》や、黒布に身を包む女性がたたずむ風景をつづる連作《無言歌》は、50年代大辻の代表作として広く知られている。

1960年代に入ると、桑沢デザイン研究所、武蔵野美術大学、東京造形大学などで教壇に立ち、写真や造形に取り組む若い世代と向き合う時間が増え、また、写真という表現メディアをめぐる思索をエッセイにつづる、書く写真家としても活動が広がった。『図説科学大系』(1959─65年)、『ピアノにも季節がある』(1961年)、『LAVENUS DE MILO』(1964年)などの出版物の仕事では、モノのかたちを熟視し、写しとるすぐれた力量を発揮。住宅建築や高速道路などの都市インフラストラクチャーを大型カメラで構造的に捉えた一群の仕事も忘れがたい。撮ることと書くことを往還する彼は、『デザイン技法講座5 マーク/フォト イラストレーション』(1966年)、『美術手帖12月増刊 写真いま、ここに』(1968年)、『別冊カメラ毎日ジュニア』(1970年)など、大辻流の写真原論ともいうべき一連の著述を試み、やがて、生涯一の代表作となる75年の『アサヒカメラ』誌連載「大辻清司実験室」に取りかかる。

モノとは何かを問い、モノと場の関係を見つめ、また、路上のスナップショットによる自動書記(オートマティズム)の可能性を探り、失われた時を喚び起こす写真の力を思うさま味わおうとする――写真と文でつづられた、彼ならではの「実験室」の連載後、大辻は住み慣れた木造の自宅を解体して建てた篠原一男設計「上原通りの住宅」に住まいつつ、筑波大学や九州産業大学で教え、写真に触発された思索をエッセイに書きとめ続ける。それらの一部をまとめた『写真ノート』(1989年)は、彼が同時代者として向き合ってきた前衛芸術家八木一夫、斎藤義重の作品群や、瀧口修造の書斎のオブジェを撮りおろしたフォトアーカイブ構築的な仕事とともに、後期大辻のかくべつ重要な作品と見なせるだろう。

若くして大辻に出会ったことで、触発され、クリエイティブな活動に向かうことを促された、と語ったことのある後発世代の作家は各分野に数多く存在する。武蔵野美術大学 美術館・図書館に大辻清司フォトアーカイブを発足して15年を経た現在、大辻の写真思考を読みとき、バトンを受けとって何ごとかの作業に向かおうとする人々がきっとどこかにいる。もしかすると、あなたもその一人かもしれない。